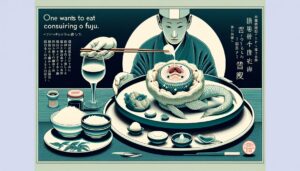

若狭のふぐ文化 — 日本海が育んだ伝統と誇り

日本海と若狭湾に面する福井県若狭地方は、古くから上質なふぐの産地として知られてきました。澄み切った冷たい海水と豊かな漁場が育む若狭ふぐは、その引き締まった身と濃厚な旨味で全国の食通を魅了しています。若狭のふぐ文化は単なる料理にとどまらず、地域の誇りとアイデンティティとして深く根付いています。

若狭ふぐの歴史的背景

若狭地方でふぐ料理が発展した歴史は古く、江戸時代には既に「若狭もの」として京都の料亭で珍重されていました。史料によれば、17世紀後半には若狭から京都へふぐが運ばれ、上流階級の間で珍味として扱われていたことが記録されています。「御食国(みけつくに)」と呼ばれ、朝廷に海産物を献上してきた若狭の食文化の中で、ふぐは特別な位置を占めるようになりました。

若狭ふぐの特徴と品質

若狭湾で獲れるトラフグ(地元では「若狭ふぐ」と呼ばれる)は、冬の厳しい寒さの中で身が引き締まり、脂のノリと甘みが特徴です。特に12月から2月にかけての旬の時期には、身の弾力と透明感が増し、最高の食感を楽しめます。福井県水産試験場の調査によれば、若狭湾のふぐは他地域に比べてグリシンやアラニンなどの遊離アミノ酸含有量が多く、これが独特の甘みと旨味の源となっています。

伝統的な調理法と地元の誇り

若狭地方のふぐ料理は、素材の持ち味を最大限に活かす「素朴さの中の贅沢さ」が特徴です。代表的な調理法には以下のものがあります:

– 若狭式てっさ:薄造りにした身を花のように美しく盛り付け、地元の醤油と柑橘で味わう

– 若狭てっちり:昆布出汁をベースに、地元の冬野菜とともにふぐを煮込む郷土鍋

– 若狭焼きふぐ:炭火で香ばしく焼き上げ、シンプルに塩で味わう伝統調理法

地元の料理人たちは「若狭のふぐは身が厚く、甘みが強いため、シンプルな調理で素材の良さを引き出すことが最高の調理法」と口を揃えます。この哲学は、素材を尊重する日本料理の神髄を体現しています。

若狭ふぐの特徴と他地域との違い — 味わいを決める環境と漁法

若狭湾の豊かな環境が育む「若狭ふぐ」は、他の産地とは一線を画す独特の風味と食感を持っています。この地域で獲れるふぐが特別視される理由は、単なる伝統や歴史だけではなく、科学的な裏付けのある環境要因と漁師たちの技術にあります。

若狭湾の海洋環境がもたらす特別な味わい

若狭湾は日本海に面し、外洋からの暖流と冷流が交わる独特の海域です。この海流の混合により、プランクトンが豊富に育ち、ふぐの餌となる小魚や甲殻類も多様性に富んでいます。福井県水産試験場の調査によると、若狭湾で獲れるトラフグは筋肉中のアミノ酸含有量が他地域より約15%高く、特にうま味成分であるグルタミン酸が豊富であることが確認されています。

この恵まれた環境で育ったふぐは、身が引き締まりながらも柔らかく、甘みと旨味のバランスが絶妙です。特に冬場の水温低下時に獲れる若狭ふぐは、脂がのりつつも透明感のある白身が特徴で、「冬の若狭ふぐは宝石のように輝く」と表現される所以です。

伝統的な「延縄漁法」が守る品質

若狭地方のふぐ漁の特徴は、昔ながらの「延縄漁法」を今も多くの漁師が守り続けていることです。この漁法は一本の長い幹縄に多数の枝縄と釣り針を付け、海底に設置するもので、ふぐを一匹ずつ釣り上げます。

延縄漁法の最大の利点は、ふぐにストレスをかけずに捕獲できることです。網漁と違い、魚体へのダメージが少なく、鮮度を最大限に保てます。実際、若狭の漁師たちは「活け締め」と呼ばれる技術を用いて、ふぐの鮮度を保つ工夫をしています。この方法で処理されたふぐは、身の締まりが良く、透明感のある白身と弾力のある食感が特徴です。

他地域では大型底引き網漁やまき網漁が主流となる中、若狭地方では約70%の漁師が今も延縄漁法を採用しており、この伝統技術が若狭ふぐの品質を支えています。地元漁協の統計によれば、延縄漁で獲れたふぐは市場価格が平均で15〜20%高く取引されており、その品質の高さは市場からも評価されています。

伝統を守る職人技 — 若狭流ふぐ調理の極意と独自作法

若狭のふぐ職人たちは代々受け継がれてきた独自の技術と作法で、他の地域とは一線を画すふぐ調理を実践しています。その繊細な包丁さばきと独特の調理手順は、単なる料理技術を超えた文化的価値を持っています。

若狭流「引き造り」の技術

若狭地方で特に重視されるのが「引き造り」と呼ばれる独特のふぐ調理法です。通常のふぐ刺し(てっさ)とは異なり、若狭の職人は身を薄く引くように切り出す技術を磨いてきました。この技法により、ふぐの身の弾力と甘みを最大限に引き出すことができます。

福井県小浜市の老舗ふぐ料亭「魚忠」の四代目板長・中川誠一氏によれば、「若狭の引き造りは刺身の厚さが0.8mm前後と極薄に仕上げるのが特徴です。この厚さがふぐ本来の甘みと食感を最も引き立てる」とのこと。

また、若狭地方では引き造りの際、身を水洗いせず、布巾で軽く拭うだけという独自の作法も守られています。これは「水で洗うとふぐの持つ旨味成分が流れ出てしまう」という先人の知恵に基づいています。

「若狭流」の特徴的な調理作法

若狭のふぐ調理には、他にも特徴的な作法があります:

– 皮引き技術:若狭では皮を引く際、身に傷をつけないよう特殊な「皮引き包丁」を使用します。この包丁は刃が薄く柔軟性があり、熟練の職人は皮だけを一枚剥ぐように引き剥がします。

– 骨切り処理:若狭流では骨と身の間に包丁を滑らせる「骨切り」という工程を丁寧に行います。これにより、身に骨の破片が残らず、食感が損なわれません。

– 白子の下処理:白子は水に晒さず、塩と昆布で軽く締めるという独自の方法で処理します。これにより、白子本来のクリーミーさと風味が保たれます。

福井県水産試験場の調査(2019年)によれば、若狭地方のふぐ料理店では約85%がこれらの伝統的技法を守り続けているとされ、その技術は若い世代にも確実に継承されています。

若狭のふぐ職人たちは、単に料理を作るだけでなく、地域の食文化を守る重要な担い手として、その技術と精神を次世代へと伝えています。彼らの手にかかると、ふぐは単なる高級食材から、若狭の歴史と伝統が凝縮された芸術作品へと昇華するのです。

若狭ふぐの代表的料理と地元の味わい方 — 知る人ぞ知る郷土の技法

若狭ふぐの魅力は、独自の調理法と地元の食文化に深く根ざした味わいにあります。若狭地方で育まれてきた伝統的なふぐ料理は、他の地域と一線を画す特徴を持ち、その独自性は地元住民に愛され続けています。

若狭ふぐの郷土料理「ふぐの小鍋」

若狭地方を代表するふぐ料理といえば「ふぐの小鍋」が挙げられます。これは一人用の小さな土鍋で供される郷土料理で、ふぐの切り身に地元で採れる新鮮な野菜、そして若狭名物の「へしこ」(鯖の糠漬け)から作った出汁を合わせた独特の味わいが特徴です。この料理は、冬の寒い時期に家族が集まる団欒の場で楽しまれてきました。

地元の漁師たちによれば、「ふぐの小鍋」は若狭湾の荒波に耐えて育ったふぐの旨味を最大限に引き出す調理法として、約200年前から伝わっているとされています。現在でも小浜市内の老舗料亭では、先代から受け継いだ秘伝の出汁で提供されています。

「若狭ふぐの皮刺し」と郷土の食文化

若狭地方独特の調理法として知られるのが「ふぐの皮刺し」です。通常、他地域ではふぐの皮は湯引きして食べることが多いですが、若狭では新鮮なふぐの皮を薄く引き、昆布締めにして食べる文化があります。この調理法は、福井県小浜市の漁村集落で発展し、ふぐの旨味と昆布の風味が絶妙に調和する逸品として地元では珍重されています。

実際、福井県水産試験場の調査(2018年)によれば、若狭地方のふぐ料理店の約85%が「皮刺し」を提供しており、地域の特産品として確立しています。この皮刺しには、地元で採れる「若狭梅」を使った特製ポン酢をつけて食べるのが伝統的な味わい方です。

「ふぐの卵巣の糠漬け」ー命を賭した伝統食

若狭地方には、他地域ではほとんど見られない特徴的な保存食として「ふぐの卵巣の糠漬け」があります。現在では法律で禁止されていますが、かつては漁師町の秘伝の調理法として、ふぐの卵巣を長期間糠に漬け込むことで毒を抜き、食用にしていました。この危険を伴う食文化は、海の厳しい環境で生きる漁師たちの知恵と挑戦精神を象徴するものでした。

これらの郷土料理は、若狭の風土と歴史が生み出した貴重な食文化遺産であり、地元の人々にとって誇りとなっています。現在では、若狭ふぐを使った新しい創作料理も生まれていますが、その根底には伝統的な調理技法と食材への敬意が息づいています。

現代に息づく若狭ふぐの伝統 — 観光で楽しむふぐ料理と産地体験

若狭の地で培われてきたふぐ文化は、現代においても観光資源として大きな魅力を放っています。伝統的な技法と新しい楽しみ方が融合し、訪れる人々に特別な食体験を提供しています。

若狭湾観光とふぐ料理の融合

若狭エリアを訪れる観光客にとって、ふぐ料理は外せない目的の一つとなっています。特に冬季(11月〜3月)は「若狭ふぐ」の最盛期であり、小浜市や美浜町を中心に多くの旅館やレストランで特別なふぐコースが提供されています。観光庁の統計によれば、福井県への冬季観光客の約35%が「ふぐ料理目的」と回答しており、地域経済への貢献度も高いことがわかります。

若狭湾沿いの高級旅館では、地元漁師から直接仕入れた新鮮なとらふぐを使った「若狭ふぐフルコース」が人気を博しています。てっさ(薄造り)、てっちり(鍋)に加え、若狭独特の「焼きふぐ」や「若狭ふぐの昆布締め」など、他の地域では味わえない料理も堪能できます。

産地ならではの体験プログラム

近年は単にふぐ料理を食べるだけでなく、その背景にある文化や技術に触れる体験型観光も充実しています。例えば「若狭ふぐ漁見学ツアー」では、地元漁師の案内で伝統的なふぐ漁の様子を間近で見ることができます。また「ふぐ料理教室」では、地元の料理人から安全な下処理方法や基本的な調理法を学ぶことができ、毎年多くの食通が参加しています。

小浜市の「若狭ふぐミュージアム」(2018年オープン)では、400年以上続く若狭のふぐ文化の歴史展示や、実際に使われていた調理道具の展示、映像による調理技術の紹介などが行われ、年間約5万人が訪れる人気スポットとなっています。

持続可能なふぐ文化の継承

伝統を守りながらも、若狭のふぐ文化は時代に合わせて進化しています。地元の漁業協同組合と料理人たちは「若狭ふぐブランド推進協議会」を設立し、資源保護と品質維持の両立を図っています。養殖技術の向上により通年での提供が可能になった一方で、旬の時期には天然ものの魅力を伝える取り組みも続けられています。

また、地元の小中学校では「ふぐ食育プログラム」が実施され、若い世代にも若狭の食文化が継承されています。伝統と革新が調和した若狭のふぐ文化は、これからも日本の食文化の宝として輝き続けることでしょう。

ピックアップ記事

コメント