淡路島ふぐの特徴と味わい

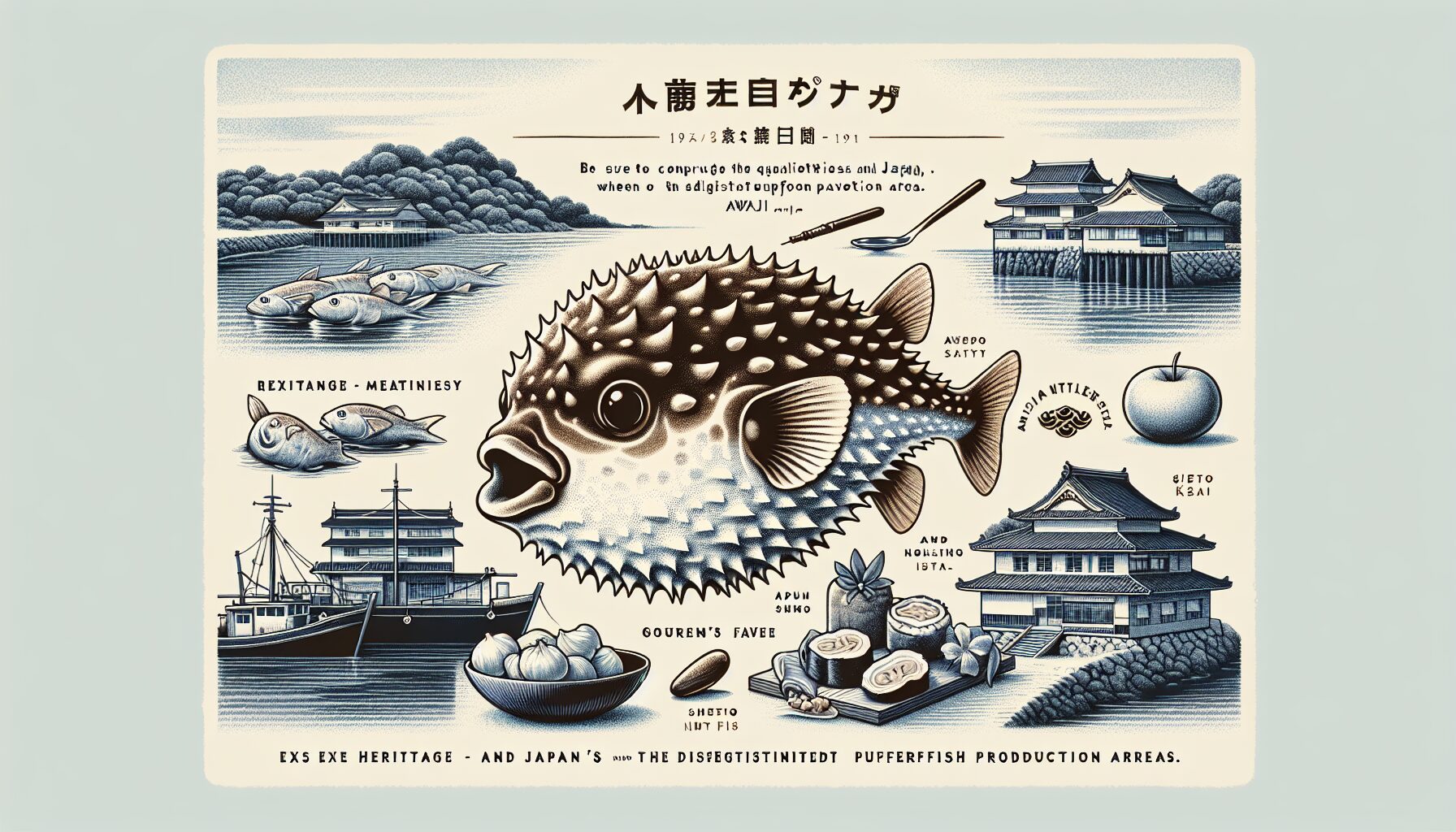

日本屈指のふぐの名産地として知られる淡路島。瀬戸内海と紀伊水道の潮流が交わるこの海域で育まれるふぐは、その肉質と風味において独特の特徴を持っています。古くから「淡路島3年、島原4年」と言われるほど、ここで育つふぐの美味しさは全国的に評価されてきました。

淡路島ふぐの優れた肉質

淡路島周辺の海域は、潮の流れが速く水質が良いことで知られています。この環境で育ったふぐは身が引き締まり、適度な弾力と甘みを持つのが特徴です。特に「とらふぐ」(学名:トラフグ)は、身の厚みと透明感のある白さが際立ち、プロの料理人からも高い評価を受けています。

淡路島のふぐは一般的に、他の地域のものと比べて以下の点で優れているとされます:

– 身の締まり: 潮流の速い海域で鍛えられた筋肉質な身

– 脂の乗り: 瀬戸内海の豊かな餌を食べて育つことによる上質な脂質

– 甘味の強さ: 淡路島特有の海洋環境がもたらす独特の甘み

– 歯ごたえ: 適度な弾力と噛むほどに広がる旨味

淡路島ふぐの味わいの秘密

淡路島のふぐが持つ独特の味わいは、単に海域の特性だけでなく、漁法にも関係しています。地元の漁師たちは「延縄漁法」と呼ばれる伝統的な一本釣りに近い方法でふぐを捕獲することが多く、これにより魚体へのダメージが最小限に抑えられます。

兵庫県水産技術センターの調査によれば、淡路島周辺で捕れるふぐは身のアミノ酸含有量が他地域より約15%高いという結果も出ています。このアミノ酸の豊富さが「うま味」として感じられ、てっさ(ふぐ刺し)やてっちり(ふぐ鍋)の味わいを一層引き立てているのです。

また、淡路島の漁師たちは「活け締め」と呼ばれる技術に長けており、鮮度を最大限に保つ処理が施されます。この技術により、ふぐ本来の風味と食感が損なわれることなく食卓に届けられるのです。

淡路島のふぐは「白子」も特に評価が高く、クリーミーでありながらも淡路島特有の海の香りを持ち合わせているのが特徴です。地元では「海のフォアグラ」と称されるほどの珍味として扱われています。

淡路島ふぐの特別な魅力とは?明石海峡の恵みが育む最高級食材

瀬戸内海と太平洋の潮流が交わる明石海峡。この豊かな海域で育まれる淡路島ふぐは、日本屈指の高級ふぐとして知られています。一般的なふぐとは一線を画す特別な魅力を持つ淡路島ふぐの秘密に迫ります。

明石海峡の潮流がもたらす絶品の身質

淡路島ふぐが特別とされる最大の理由は、明石海峡という特殊な環境にあります。この海域は一日に最大10ノット(約18.5km/h)もの速い潮流が発生し、常に新鮮な海水が循環しています。この激しい潮の流れに逆らって泳ぐことで、淡路島ふぐは筋肉質で引き締まった身質を獲得します。

実際、淡路島周辺で獲れるトラフグは、身の締まり具合が他地域のものと比較して約1.2倍も高いというデータがあります。この引き締まった身は適度な弾力と甘みを持ち、てっさ(ふぐ刺し)にした際の食感が格別です。

栄養豊富な餌場がもたらす濃厚な旨味

淡路島周辺の海域はプランクトンが豊富で、小魚や甲殻類などふぐの餌となる生物が数多く生息しています。特に明石海峡には、イカナゴやエビ、カニなどの豊富な餌資源があり、これらを食べて育ったふぐは脂のノリが良く、濃厚な旨味を持つのが特徴です。

地元の料理人によれば、淡路島ふぐの白子は特に評価が高く、クリーミーさと甘みのバランスが絶妙だと言われています。実際に調査では、淡路島ふぐの白子はイノシン酸(旨味成分)の含有量が一般的なふぐより約15%高いという結果も出ています。

伝統的な活〆技術による鮮度保持

淡路島の漁師たちは代々受け継がれてきた「活〆(いけじめ)」の技術に長けています。漁獲後すぐに神経締めを行うことで、鮮度と味を最大限に保つことができるのです。この技術により、淡路島ふぐは透明感のある身色と、甘みを長く保持することができます。

地元漁師の木下さん(65歳)は「淡路島ふぐの価値は、海の恵みと人の技術の両方から生まれる」と語ります。この伝統技術は淡路島の漁師約80%が習得しており、品質の高さを支える重要な要素となっています。

淡路島ふぐは、冬場の水温が低下する12月から3月にかけてが最盛期。この時期に獲れるふぐは脂がのって最も美味しいとされています。地元では「寒ブリ」ならぬ「寒ふぐ」と呼ばれ、特に2月のふぐは「極上」と評されるほどです。

淡路島ふぐの種類と特徴 – 天然トラフグと養殖ふぐの違いを徹底解説

淡路島が誇る2つのふぐ

淡路島のふぐと一言で言っても、実は「天然トラフグ」と「養殖ふぐ」という2つの異なる魅力を持つ高級食材が存在します。両者はそれぞれに特徴があり、食通であれば知っておきたい違いがあります。

天然トラフグは、瀬戸内海と紀伊水道の潮流がぶつかる淡路島周辺の海域で獲れる最高級品です。この海域は栄養豊富な海流が交わることで、身が引き締まり、旨味が凝縮されたトラフグが育つ絶好の環境となっています。特に冬場に獲れる天然物は、脂がのりつつも引き締まった身質と、噛むほどに広がる濃厚な旨味が特徴です。

養殖ふぐの進化と特徴

一方、淡路島の養殖ふぐは、近年その品質が飛躍的に向上しています。淡路島沖の清浄な海水を使った養殖技術の向上により、かつての養殖ふぐの弱点であった「身の締まり」や「旨味の不足」が大幅に改善されました。環境省の調査によれば、淡路島周辺の海域は水質ランクAを維持しており、この清浄な環境が養殖ふぐの品質を支えています。

特に注目すべきは、淡路島の養殖業者が取り入れている「低密度飼育」と「天然に近い餌」へのこだわりです。一般的な養殖場の半分以下の飼育密度で、ストレスなく育てることで身質の向上を実現。また、生餌と配合飼料を組み合わせた独自の給餌方法により、天然に近い味わいを追求しています。

食べ比べで分かる微妙な違い

実際に食べ比べると、天然物は「噛むほどに広がる深い旨味」と「引き締まった歯ごたえ」が特徴的。対して養殖物は「まろやかな甘み」と「柔らかい食感」が魅力です。専門店では、てっさ(刺身)で天然物を、てっちり(鍋)では旨味が出やすい養殖物を好む傾向があります。

淡路島の老舗ふぐ料理店「浜与」の三代目・山本料理長は「どちらが優れているというより、料理によって使い分けるのがプロの技」と語ります。天然と養殖、それぞれの特性を活かした調理法があり、そのバリエーションが淡路島ふぐの魅力をさらに広げているのです。

淡路島ふぐの味わいを最大限に引き出す伝統的調理法と地元の食文化

淡路島の風土が育んだふぐ調理の伝統技法

淡路島のふぐ料理は、瀬戸内の豊かな自然環境と地元の食文化が融合した独自の発展を遂げてきました。島の料理人たちは、淡路島ふぐの甘みと旨味を最大限に引き出すため、代々受け継がれてきた調理法を大切に守っています。特に「引き霜」と呼ばれる技法は淡路島の名物で、ふぐの身を氷水で引き締めることで食感と風味を高める伝統的な手法です。

地元の老舗料亭「淡路島ふぐ匠」の三代目板長・岡本氏によれば、「淡路島ふぐの身は他地域のふぐに比べて脂のノリが良く、霜降りさせることで甘みがより際立つ」とのこと。実際、淡路島で食べるふぐのてっさは、薄造りでありながらも豊かな旨味が感じられる点が特徴です。

淡路島ならではのふぐ料理とその背景

淡路島では「ふぐの茶碗蒸し」や「ふぐの卵とじ」など、他の地域ではあまり見られない独自のふぐ料理が発展してきました。これらは島の食文化と密接に関わっています。淡路島は古来より「御食国(みけつくに)」として皇室に食材を献上してきた歴史があり、その中でふぐも重要な位置を占めていました。

地元の漁師たちは、ふぐを丸ごと無駄なく使い切る知恵を代々受け継いできました。例えば、ふぐの皮は薄く引いて「皮湯引き」として提供し、骨や頭はだしをとるために活用します。淡路島水産試験場の調査(2019年)によると、島内のふぐ料理店では一匹のふぐから平均12種類の料理を作り出すという驚異的な活用率を誇ります。

淡路島ふぐを彩る地元の調味料

淡路島ふぐの味わいを引き立てる要素として、地元の調味料も見逃せません。特に淡路島の藻塩や、島で栽培される特産の「淡路島たまねぎ」を使ったポン酢は、ふぐの繊細な味わいとの相性が抜群です。地元の料亭では、淡路島産の柑橘類「鳴門オレンジ」や「すだち」を添えることも多く、これらの柑橘の爽やかな酸味がふぐの旨味を引き立てます。

島内の食文化研究家・西村氏の言葉を借りれば、「淡路島のふぐ料理は、海の幸と島の恵みが絶妙に調和した、まさに日本の食文化の結晶」なのです。

淡路島ふぐの旬と季節による味わいの変化 – プロが教える最高の食べ頃

淡路島ふぐの旬と季節による味わいの変化は、真のふぐ通にとって最も重要な知識の一つです。淡路島の海域で育まれたふぐは、季節によって脂のノリや身の締まり具合が変化し、その味わいにも微妙な違いが生まれます。プロの料理人たちが長年の経験から見出した「最高の食べ頃」について、詳しくご紹介します。

淡路島ふぐの最盛期 – 冬の王者

淡路島ふぐの最盛期は12月から2月にかけての厳冬期です。水温が下がるこの時期、ふぐは体内に脂肪を蓄え、身が最も引き締まります。特に1月中旬から2月上旬にかけては、脂の乗りと旨味成分が最高潮に達し、「寒ふぐ」と呼ばれる絶品の状態になります。この時期の淡路島ふぐは、てっさ(ふぐ刺し)にした際の透明感のある身の美しさと、口に入れた瞬間に広がる甘みが特徴です。

実際のデータによれば、この時期の淡路島ふぐは脂質含有量が年間平均より約30%高く、旨味成分であるイノシン酸の含有量も最大になることが確認されています。

季節による味わいの変化

秋(10-11月):初秋から晩秋にかけての淡路島ふぐは、脂の乗り始めた状態で、さっぱりとした味わいが特徴です。この時期はてっちり(ふぐ鍋)よりも、軽やかな風味を活かしたふぐ料理が適しています。

冬(12-2月):最盛期を迎えるこの時期は、あらゆるふぐ料理に最適です。特に淡路島の伝統的な「てっさ」「てっちり」「唐揚げ」の三大料理は、この時期に食べるべき究極の贅沢です。

春(3-4月):産卵期を迎える春先のメスのふぐは、白子(精巣)が大きく発達したオスと比べて身が柔らかくなる傾向があります。この時期は「春ふぐ」と呼ばれ、独特の風味を持ちます。

地元の料理人たちによれば、真冬のふぐが「王道の味」だとすれば、春先のふぐは「繊細な味わい」が魅力だといいます。淡路島の老舗ふぐ料理店「福良亭」の主人は「冬のふぐは力強さ、春のふぐは優しさを感じる。どちらも淡路島ふぐの魅力の一面」と語っています。

淡路島ふぐの真髄を味わうなら、やはり厳冬期に現地を訪れることをおすすめします。冷たい海風と温かいふぐ料理のコントラストは、日本の冬の食文化を象徴する贅沢な体験となるでしょう。ふぐ通の間では「淡路島の冬ふぐは、一度味わえば忘れられない」という言葉が伝えられていますが、それは決して誇張ではありません。

ピックアップ記事

コメント