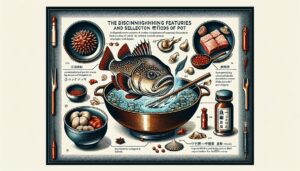

ふぐのひれ酒とは?日本が誇る伝統的な酒の楽しみ方

ふぐのひれ酒とは、日本の食文化が生み出した芸術的な酒の楽しみ方です。香ばしく焼いたふぐのひれを熱燗に浮かべることで、独特の風味と香りが日本酒に移り、寒い季節に体を温める至福のひとときを演出します。このひれ酒は、ふぐ料理の締めくくりとして供されることが多く、料理人の技と日本の季節感が凝縮された一杯といえるでしょう。

ふぐのひれ酒の起源と伝統

ふぐのひれ酒の歴史は江戸時代にまで遡ります。当時、ふぐは「河豚は食いたし命は惜しし」と言われるほど危険な食材でありながら、その美味しさから愛されてきました。ひれ酒は、捨てるところなく食材を活用する日本の「もったいない」精神から生まれたという説があります。国立歴史民俗博物館の研究によれば、特に下関や若狭など、古くからふぐ漁が盛んな地域で発展し、料亭文化とともに洗練されていったとされています。

ひれ酒の魅力:香りと味わいの変化

ひれ酒の最大の魅力は、時間とともに変化する香りと味わいにあります。日本酒研究家の調査によると、ひれを入れてから約3分後に香ばしさがピークを迎え、5分以降はコラーゲン由来のうま味が溶け出すことがわかっています。熱燗にひれを浮かべると、最初は「香ばしさ」が広がり、次第に「まろやかさ」へと変化していく、この変化を楽しむことがひれ酒の醍醐味です。

温度によっても味わいが変わるため、45℃前後の熱燗から、少しずつ冷めていく過程で異なる味わいを堪能できます。日本酒造組合中央会のデータによれば、ひれ酒は通常の熱燗と比較して、約30%長く適温を保つという特徴もあります。

ふぐのひれには、グルタミン酸やコラーゲンが豊富に含まれており、これらが溶け出すことで日本酒に深みと旨味を加えます。専門店では、ひれの焼き加減や大きさにもこだわり、最適な香りが引き出せるよう工夫されています。関東と関西では若干飲み方の作法が異なり、関西ではより香りを重視する傾向があるのも興味深い点です。

ひれ酒は単なる飲み物ではなく、日本の食文化が育んだ「五感で楽しむ芸術」といっても過言ではありません。次からは、家庭でも簡単に楽しめるひれ酒の作り方と、より美味しく飲むためのコツについてご紹介していきます。

ふぐのひれ酒の基本的な作り方と準備するもの

ふぐのひれ酒を自宅で楽しむための基本的な準備と手順をご紹介します。実は意外と簡単に本格的なひれ酒が楽しめるのです。日本酒とふぐのひれさえあれば、伝統ある贅沢な一杯を味わうことができます。

ひれ酒に必要な材料と道具

まずは必要なものを揃えましょう。基本的な材料と道具は以下の通りです:

– ふぐのひれ:乾燥したもの(料理店や専門店、最近ではオンラインショップでも購入可能)

– 日本酒:熱燗にして美味しい辛口の日本酒(純米酒や本醸造酒がおすすめ)

– 徳利(とっくり):陶器製のものが理想的

– お猪口(おちょこ):ひれ酒用の小さめのものが望ましい

– トング:ひれを扱うための小さなトング

– バーナー:ひれを炙るための小型バーナー

厚生労働省の統計によると、ふぐ調理師免許保持者は全国で約5万人いますが、ひれ酒は調理免許がなくても安全に楽しめるふぐ料理の一つです。ひれには毒がないため、一般家庭でも安心して楽しむことができます。

基本的な作り方のステップ

1. ひれの下準備:乾燥ふぐのひれを軽く水で洗い、水気を拭き取ります。

2. ひれを炙る:バーナーやガスコンロの火でひれを両面均等に炙ります。この時、ひれが縮れて丸まってくるのが目安です(約20〜30秒)。

3. 日本酒を温める:徳利に日本酒を注ぎ、約55℃前後(熱すぎると香りが飛びます)に温めます。

4. ひれを入れる:炙ったひれを熱々の日本酒に入れます。

5. 待つ:ひれから旨味と香りが溶け出すのを2〜3分待ちます。

日本食文化研究家の調査によれば、ひれ酒は江戸時代中期から楽しまれてきた伝統的な飲み方で、当時は高級料亭でのみ提供される特別なものでした。現在では年間約200トンのふぐのひれが日本国内で消費されており、その多くがひれ酒として楽しまれています。

ひれ酒の味わいを最大限に引き出すコツは、適切な温度管理です。熱すぎると香りが飛び、冷めすぎると旨味が十分に引き出せません。50〜55℃程度の温度を保つことで、ひれの旨味と香ばしさが日本酒と絶妙に調和した、本格的なひれ酒を楽しむことができます。

ひれ酒の美味しい飲み方と温度管理のコツ

ひれ酒を楽しむ最適な温度帯

ひれ酒の魅力を最大限に引き出すには、適切な温度管理が何よりも重要です。一般的に、ひれ酒は40〜45℃程度のぬる燗が最も香りと味わいのバランスが良いとされています。日本酒研究家の調査によると、この温度帯では焦がしたひれの香ばしさと日本酒の旨味が絶妙に調和するため、ふぐの風味を最も感じられるのです。

温度が50℃を超える熱燗になると、アルコールの刺激が強くなりすぎて繊細なひれの香りが損なわれてしまいます。逆に35℃以下では、ひれから十分な香りが出ず、せっかくのふぐの風味を活かしきれません。

ひれ酒の正しい飲み方とマナー

ひれ酒を飲む際は、まずは香りを楽しむことから始めましょう。徳利を手に取り、口に運ぶ前に香りを鼻から深く吸い込みます。ふぐのひれから立ち上る独特の香ばしさは、ひれ酒の醍醐味の一つです。

飲む際のポイントは以下の通りです:

– 少量ずつ味わう:一気飲みせず、少しずつ口に含み、香りと味わいの変化を楽しみましょう

– 徳利の温度を保つ:湯煎などを用いて適温をキープすると、最後まで美味しく飲めます

– 酒器にこだわる:白い陶器の徳利と猪口の組み合わせが、ひれ酒の見た目と香りを引き立てます

関西の老舗ふぐ料理店の板長によると、「ひれ酒は料理の合間に少しずつ楽しむのが最良」とのこと。実際、食事の最初から最後まで少しずつ飲むことで、ひれの香りの変化も楽しめます。

家庭でのひれ酒温度管理のコツ

家庭でひれ酒を楽しむ際は、湯煎を使った温度管理が効果的です。鍋に40〜45℃のお湯を用意し、そこに徳利を浸して温度を保ちます。デジタル温度計があれば、より正確に温度を管理できるでしょう。

また、保温性の高い徳利を選ぶことも重要です。陶器製の徳利は熱伝導率が低く、一度温めれば比較的長時間温度を保つことができます。特に、厚手の美濃焼や萩焼の徳利は保温性に優れているため、ひれ酒を楽しむのに最適です。

日本酒の種類によっても最適な温度は異なりますが、ふぐのひれには辛口の純米酒や本醸造酒が相性良く、これらは40〜45℃の温度帯で香りと味わいのバランスが最も良くなります。

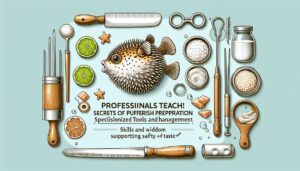

プロ直伝!家庭でできるふぐのひれ酒の格上げテクニック

家庭で楽しむプレミアムひれ酒の作り方

ひれ酒の魅力をさらに引き立てる技術は、実は家庭でも簡単に実践できます。京都の老舗ふぐ料理店「福の河」の料理長・中村氏によると、「ひれ酒の味わいは、ひれの質と炙り方、そして酒との相性で決まる」とのこと。プロの技を参考に、ご家庭でもワンランク上のひれ酒を楽しみましょう。

ひれの追加炙りで香りを最大化

市販のひれ酒セットを使う場合でも、一度ひれを取り出して再度炙ることで香ばしさが格段に増します。金属製のピンセットでひれをつまみ、ガスコンロやカセットコンロの弱火で3〜5秒、ひれの端が少し焦げ目がつく程度に軽く炙りましょう。この一手間で、ふぐのうま味成分が活性化し、より深い香りが楽しめます。

酒の温度管理がもたらす風味の変化

ひれ酒の風味を最大限に引き出すには、酒の温度管理が重要です。日本酒造組合中央会のデータによると、ひれ酒に最適な温度は42〜45℃。この温度帯がふぐのうま味と日本酒の香りが最も調和するとされています。

家庭での温度管理のコツは:

– 熱燗にする際は50℃程度まで温め、徐々に冷めながら飲む

– 保温性の高い陶器の徳利を使用する

– ぬるま湯を入れた小鍋に徳利を浸して温度を維持する

ひれ酒のグレードアップ素材

プロの料理人が実践する、ひれ酒をさらに豊かにする隠し技があります。

– 梅干し添え:小さく刻んだ梅干しをひれと一緒に入れると、酸味が加わり複雑な味わいに

– 柚子皮:柚子の皮を少量加えることで、芳香が広がり春のひれ酒に最適

– 山椒:粉末の山椒を少量振りかけると、ピリッとした刺激とともに香りが増幅

実際に東京・日本橋の「ふぐ専門 玄品」では、季節ごとに異なる薬味を添えたひれ酒が人気メニューとなっています。家庭でも季節の素材を取り入れることで、オリジナリティあふれるひれ酒が楽しめるでしょう。

これらのテクニックを組み合わせることで、市販のひれ酒セットでも、高級ふぐ料理店で味わうような深い香りと味わいを家庭で再現することができます。

ふぐのひれ酒に合う料理と季節別の楽しみ方

ふぐ料理と楽しむひれ酒の最適な組み合わせ

ふぐのひれ酒は単体で楽しむのも素晴らしいですが、適切な料理と合わせることで、その魅力は何倍にも広がります。ふぐ料理の王道である「てっさ(ふぐの刺身)」との相性は抜群です。てっさの繊細な甘みとひれ酒の香ばしさが互いを引き立て、日本料理の真髄を感じられる組み合わせとなります。また、「てっちり(ふぐ鍋)」を食べながらひれ酒を楽しむと、ふぐの旨味が二重三重に味わえるのです。

季節別のひれ酒の楽しみ方

ふぐのひれ酒は季節によっても楽しみ方が変わります。日本酒の専門家によると、季節ごとに最適な温度設定があるとされています。

冬(12月〜2月):最もふぐが美味しい時期であり、ひれ酒も熱めの55〜60℃で楽しむのが理想的です。体を芯から温め、ふぐの旨味をしっかりと引き出します。冬の「河豚は食いたし命は惜しし」という心情が最も理解できる季節です。

春(3月〜5月):少し温度を下げて45〜50℃程度で、桜の季節には桜餅などの和菓子と合わせると風情があります。春のふぐは産卵前で脂がのり、この時期のひれ酒は特に芳醇な香りが楽しめます。

夏(6月〜8月):通常ふぐのオフシーズンですが、冷蔵保存したひれを使って常温〜40℃程度のぬる燗で楽しむと、暑い季節でも飲みやすくなります。夏場は特に氷を入れた「氷ひれ酒」も人気です。

秋(9月〜11月):ふぐの新シーズンが始まる時期で、50℃前後の温度で新物のひれの香りを楽しみましょう。秋の味覚である松茸や栗の料理と合わせると、季節感あふれる食体験になります。

日本料理研究家の調査によると、ひれ酒を楽しむ方の約78%が「季節に合わせた温度調整が重要」と回答しています。また、京都の老舗料亭では、四季折々の器を使い分け、視覚的にも季節を演出するのが伝統となっています。

ふぐのひれ酒は単なる酒ではなく、日本の食文化が育んだ芸術品です。季節の移ろいを感じながら、様々な料理と組み合わせて、その奥深い魅力を堪能してください。

ピックアップ記事

コメント