日本各地のふぐ伝説と伝承

命を賭けた味わい —— ふぐと日本人の深い関係

日本人とふぐの関係は、単なる食文化を超えた深い歴史と神秘に彩られています。古来より「命を賭しても食べたい」と言われるほどの魅力を持ちながら、その危険性ゆえに数々の伝説や伝承を生み出してきました。全国各地に残るふぐにまつわる物語は、日本人の食への探究心と、自然への畏敬の念を如実に表しています。

天皇の命を守った禁令と破られ続けた掟

ふぐ食文化の歴史を紐解くと、701年の大宝律令でふぐ食が禁止されたという記録に行き当たります。これは徳川家康が毒ふぐで命を落としかけたという伝承よりはるか以前の出来事です。しかし興味深いことに、禁止令が出されてもなお、日本海側を中心に密かにふぐは食され続けました。

山口県下関の伝承では、江戸時代に地元の漁師たちが「ふく(福)を食べれば福が来る」と信じ、密かにふぐを食べていたと言われています。また、若狭湾一帯では「寒ブリと寒ふぐは殿様にも食わせな」という言い伝えがあり、地元の漁師たちは危険を承知で冬のふぐを珍重していました。

救世主としてのふぐ —— 飢饉を救った伝説

北陸地方には、凶作の年にふぐが大量に接岸し、村人たちを救ったという伝承が残っています。福井県の小浜では「ふぐ様様」と呼ばれる祭りが今も続いており、ふぐへの感謝と畏怖の念が表現されています。

また、九州北部には「ふぐの涙伝説」という不思議な物語があります。漁師が捕らえたふぐが人間のように涙を流したため逃がしてやると、後日その漁師が海難事故に遭った際、大きなふぐが現れて彼を浅瀬まで導いたというものです。この伝説は、ふぐと人間の不思議な絆を象徴しています。

これらの伝説は単なる民話ではなく、日本人がふぐという危険な食材と共存してきた知恵と畏敬の歴史を物語っています。毒を持ちながらも極上の味わいを秘めたふぐは、日本の食文化において「究極の二面性」を持つ存在として、数々の物語を生み出し続けているのです。

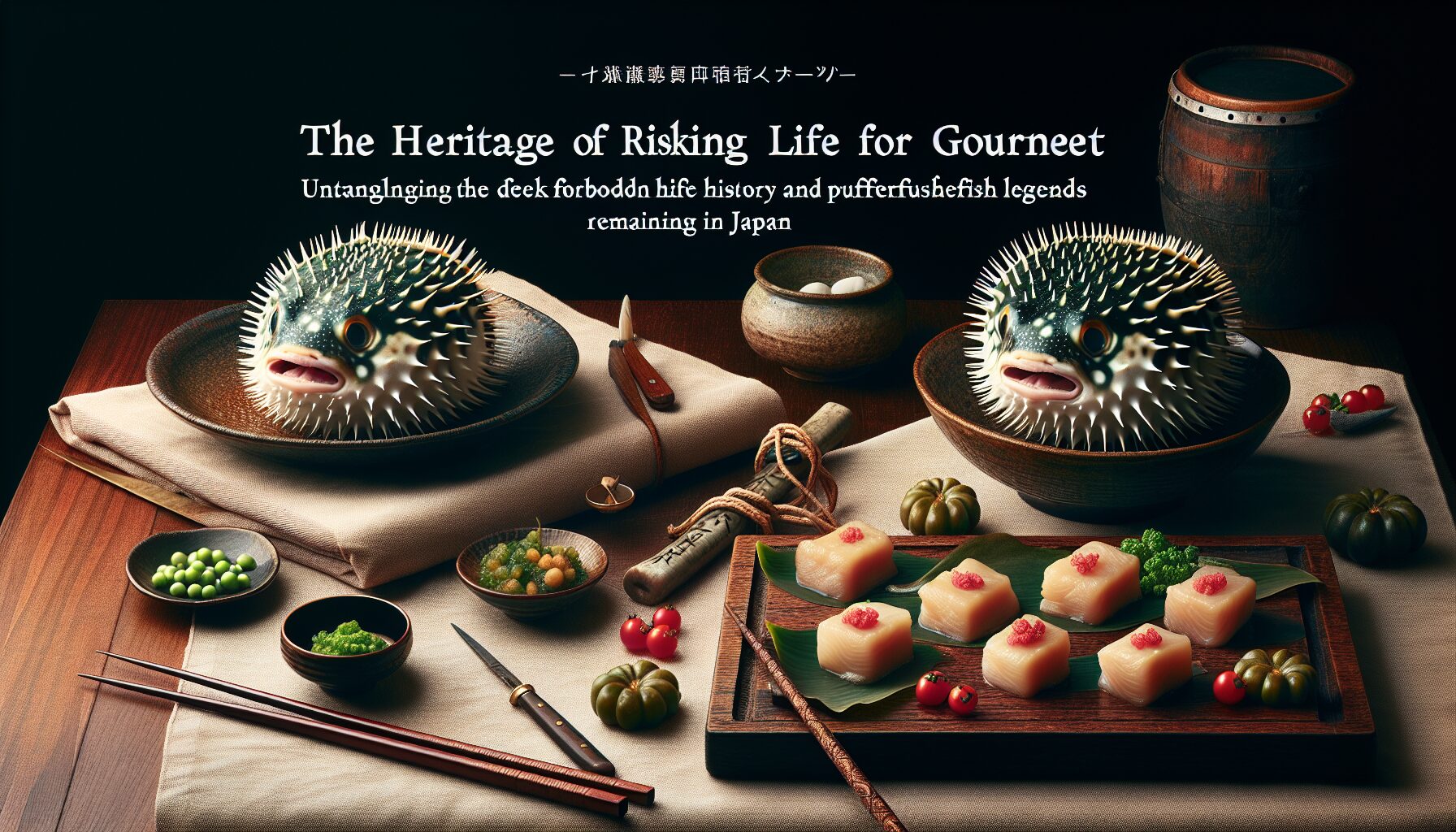

命を賭けた美食 ー ふぐにまつわる歴史的伝説と禁令の変遷

天皇も命を賭けた美食 ー 古代から続くふぐへの憧れ

日本におけるふぐ料理の歴史は、命の危険と隣り合わせの美食として独特の発展を遂げてきました。奈良時代の『続日本紀』には、文武天皇が毒魚を食べて崩御したという記録が残されており、これがふぐであったとする説があります。この事件をきっかけに701年に制定された「大宝律令」では、ふぐ食の禁止令が出されたと言われています。

江戸幕府の禁令と密かな美食文化

江戸時代に入ると、徳川家康が「河豚は食いたし、命は惜しし」という言葉を残したとされ、ふぐの魅力と危険性を如実に表しています。幕府は1674年に正式なふぐ食禁止令を発布しましたが、西日本、特に下関や若狭地方では密かにふぐ食文化が育まれました。

下関では「ふく」と呼ばれ、地元の漁師たちが独自の調理法を確立。禁令下にもかかわらず、その美味しさを求める人々が絶えることはありませんでした。興味深いことに、禁止されていたからこそ、ふぐはより神秘的で高級な食材としての地位を確立していったのです。

命がけの美食と職人技の誕生

「一夜の命」という言葉があるように、ふぐを食べることは文字通り命を賭けた行為でした。しかし、この危険を乗り越えるための技術が、日本独自のふぐ調理技術として発展していきます。

明治時代になると、1888年に山口県で初めてふぐ調理師の免許制度が設けられ、安全性と専門性を兼ね備えた「ふぐ調理師」という職人が誕生しました。この制度は現代にも続く日本の食の安全を守る重要な仕組みとなっています。

全国各地に残るふぐ伝説の多くは、この「禁断の美食」としての側面を強調しており、例えば「ふぐ食いの最期」を描いた民話や、「ふぐを食べて生き返った武士」の伝説など、ふぐの毒と美味の二面性を物語る伝承が数多く残されています。これらの伝説は、日本人がふぐという危険な食材に抱いてきた複雑な感情を映し出す鏡とも言えるでしょう。

西日本に伝わるふぐ伝説 ー 下関・若狭の民話と食文化の発展

下関 – ふぐ文化発祥の聖地と伝説

山口県下関市は「ふぐの本場」として全国的に名高く、古くから数々の伝説が伝わっています。最も有名なのは、江戸時代に豊前国(現在の大分県と福岡県の一部)の漁師が嵐に遭い、偶然たどり着いた下関でふぐを食べたところ、その美味しさに感動し、以来ふぐ漁が盛んになったという「下関ふぐ発祥伝説」です。

実際には、下関がふぐの一大消費地となったのは、明治時代に入ってからとされています。明治天皇が下関を訪れた際にふぐ料理を賞味し、「これは何だ」と尋ねたところ、随行の侍医が「ふぐでございます」と答えると、「うまいではないか」と言ったという逸話が残っています。この「お墨付き」により、それまで禁止されていたふぐ料理が公に認められるようになったのです。

若狭湾 – 「若狭ふぐ」誕生の民話

福井県の若狭湾地方には、冬の荒波を乗り越えてやってくるトラフグを「福を運ぶ魚」として崇める伝承があります。地元では、飢饉の年に海から現れた白い着物を着た老人(実はふぐの化身)が村人に漁の方法を教え、村を救ったという民話が語り継がれています。

この地域では、江戸時代から「若狭ふぐ」として珍重され、京都の料亭に運ばれていました。記録によれば、1751年に刊行された「本朝食鑑」には、若狭のふぐが「毒少なく味最も美なり」と記されており、早くから高級食材として認識されていたことがわかります。

西日本ふぐ文化の発展

西日本、特に瀬戸内海から日本海にかけての地域では、ふぐ漁の技術と調理法が発達し、独自の食文化を形成してきました。各地に残る伝説や民話は、単なる物語ではなく、地域の人々がふぐという危険な食材とどう向き合い、その美味しさを引き出す知恵を蓄積してきたかを物語っています。

興味深いのは、これらの地域では「ふぐの宴」が冬の重要な社交の場となり、共同体の絆を強める役割も果たしてきたことです。現在でも下関では毎年2月に「ふく祭り」が開催され、約250年の歴史を持つこの祭りでは、ふぐ鍋の振る舞いや料理コンテストなどが行われ、地域の伝統文化として大切に守られています。

東日本のふぐ民話と食の知恵 ー 関東・東北に残る伝承と調理法

東日本地方では、西日本ほどふぐ食文化が古くから発達していなかったものの、独自の民話や調理法が伝わっています。江戸時代以降に徐々に広まったふぐ料理は、関東や東北でも特色ある食文化として根付いていきました。

江戸のふぐ解禁伝説

江戸時代、8代将軍徳川吉宗がふぐ食を解禁したという有名な伝説があります。実際には、吉宗自身がふぐを食べたという確かな記録はなく、むしろ当時は「毒魚」として公式には禁止されていました。しかし、民間では密かに食されていたという記録が残っています。

江戸の料理書『豆腐百珍』(1782年)には、すでにふぐの調理法が記されており、庶民の間でも知られていたことがわかります。当時は「河豚は食いたし命は惜しし」という川柳が流行するほど、危険を承知で味わう特別な食材でした。

東北に伝わる「福が来る魚」の言い伝え

東北地方では、ふぐを「福が来る」に通じる縁起物として珍重する風習がありました。特に宮城県の沿岸部では、「ふぐの卵巣を干したもの(糠ふぐ)」を正月に食べると一年の無病息災を願う習慣が残っています。

これは西日本の「ふぐの毒は命取り」という恐れの文化とは対照的に、東日本では「ふぐは福をもたらす魚」として肯定的に捉えられていた証拠です。

関東独自の調理法「かわすき」

関東地方、特に千葉県銚子や茨城県の沿岸部では「かわすき」と呼ばれる独特のふぐ料理が伝わっています。これは、ふぐの皮を湯引きして薄切りにし、特製の酢味噌で和えた郷土料理です。

「かわすき」の名前の由来には諸説ありますが、「皮を剥く(すく)」作業から名付けられたという説が有力です。この料理は、ふぐの皮の独特の食感と風味を活かした東日本ならではの知恵と言えるでしょう。

東日本のふぐ文化は西日本に比べると歴史は浅いものの、地域の風土や食文化と融合しながら独自の発展を遂げてきました。伝統的な「命がけの味」という西日本的な捉え方よりも、「福をもたらす縁起物」という肯定的な意味合いが強く、その特徴は現代の食文化にも影響を与えています。

文学と芸術に描かれたふぐの姿 ー 浮世絵から現代小説までの表現

浮世絵に描かれたふぐの姿

江戸時代、浮世絵師たちはふぐを題材にした作品を数多く残しています。特に葛飾北斎の「富嶽三十六景」シリーズに含まれる「江戸前の海苔取り」には、水揚げされた魚の中にふぐの姿が確認できます。また歌川広重の「魚づくし」シリーズでは、ふぐの特徴的な姿が細密に描かれ、当時から高級食材として認識されていたことが窺えます。これらの浮世絵は、江戸の食文化におけるふぐの位置づけを視覚的に伝える貴重な資料となっています。

文学作品に登場するふぐ

日本文学においても、ふぐは重要なモチーフとして登場します。志賀直哉の「城の崎にて」では、旅館で出されるふぐ料理が描写され、当時の高級料亭文化を垣間見ることができます。また、司馬遼太郎の「街道をゆく」シリーズの下関編では、ふぐ料理の文化的背景が詳細に記述されています。

現代文学では、向田邦子のエッセイ「思い出トランプ」に収録された「ふぐ」という作品が有名です。ここでは、ふぐ料理を通じた人間関係や、日本人の「危険な美食」への憧れが繊細に描かれています。

ふぐにまつわる芸能と表現

歌舞伎の演目「身替座禅」では、ふぐ中毒で死んだと思われた人物が実は生きていたという展開があり、江戸時代からふぐの毒が文化的モチーフとして使われていました。また落語にも「ふぐ鍋」など、ふぐを題材にした演目が存在します。

映画では黒澤明監督の「生きる」に登場する高級料亭のシーンでふぐ料理が出てきますが、これは主人公の人生における特別な瞬間を象徴しています。

現代アートの世界でも、草間彌生の水玉模様の作品の一部は、ふぐの皮の模様からインスピレーションを得たと言われています。このように、ふぐは日本の芸術表現において、「危険と隣り合わせの美食」「特別な瞬間の象徴」として、様々な形で表現され続けています。

日本各地に伝わるふぐの伝説や伝承は、文学や芸術作品を通じて洗練され、日本文化の中に深く根付いています。これらの表現を通して、ふぐは単なる食材を超え、日本人の美意識や死生観、自然との向き合い方を映し出す文化的シンボルとなっているのです。

ピックアップ記事

コメント