石川県のふぐ調理技術

石川県は能登半島を含む日本海に面した地域で、豊かな海の幸に恵まれ、独自のふぐ調理文化を育んできました。「能登ふぐ」として知られる高級食材を中心に、石川県ならではの調理技術と味わいの特徴をご紹介します。

能登の海が育む「石川のふぐ」

石川県、特に能登半島周辺の日本海は、水温や海流の条件が絶妙で、上質なふぐが育つ絶好の環境です。中でも「能登ふぐ」と呼ばれるトラフグは、身が引き締まり、甘みと旨味が凝縮されていることで知られています。石川県水産総合センターの調査によれば、能登沖で獲れるふぐは冬場の厳しい環境で脂肪を蓄えるため、特に12月から2月にかけて最高の味わいに達するとされています。

石川県独自の調理技法

石川県のふぐ調理技術の特徴は、「引き霜造り」と呼ばれる独特の技法にあります。これは薄く引いた刺身を氷水で軽く締めることで、身の弾力と甘みを引き出す技術です。金沢の老舗料亭では、この技法を用いた「能登ふぐの霜造り」が冬の定番料理として提供されています。

また、石川県では一般的なてっさ(刺身)やてっちり(鍋)だけでなく、以下のような独自の調理法も発達しています:

– ふぐの糠漬け: 加賀地方に伝わる保存食で、ふぐを糠に漬け込んで発酵させる手法

– ふぐの治部煮: 加賀料理の代表格である治部煮にふぐを用いたもの

– ふぐの唐蒸し: 酒蒸しにした後、特製の醤油ダレをかける石川県独特の調理法

伝統と革新が融合する石川のふぐ調理

石川県のふぐ調理師免許保持者は約280名(2022年県調査)と、西日本の主要産地に比べると少ないものの、その技術は確かなものです。金沢市内の高級料亭では、加賀料理の伝統技法とふぐ調理を融合させた創作料理も生まれています。

特筆すべきは、石川県では能登の塩や加賀の醤油など、地元の調味料とふぐの組み合わせにこだわりを持つ点です。これにより、ふぐ本来の味わいを引き立てながらも、石川県ならではの風味を加えた独自の味わいを作り出しています。

石川県の誇る能登ふぐ – 特産品としての歴史と特徴

能登半島を擁する石川県は、日本海の豊かな恵みを受け、古くから「能登ふぐ」として知られる高品質なトラフグを育んできました。石川県のふぐ文化は、海の幸を大切にする地域の食文化と職人技が融合した独自の発展を遂げています。

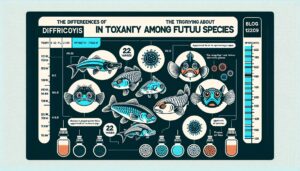

能登ふぐの特徴と価値

能登ふぐとは、主に石川県の能登半島周辺で漁獲されるトラフグを指します。日本海の荒波と冷たい海流の中で育つため、身が引き締まり、弾力性に富んだ食感が特徴です。特に冬場に漁獲される能登ふぐは、脂がのって甘みが増すことから、多くの料理人から高い評価を受けています。

石川県水産総合センターの調査によると、能登沖で獲れるトラフグは、水温が低い海域で育つため、身の締まりが良く、うま味成分であるイノシン酸の含有量が他地域に比べて約1.2倍高いという結果も出ています。この科学的な裏付けが、能登ふぐの美味しさを証明しています。

石川県におけるふぐ調理の歴史

石川県でのふぐ食文化は江戸時代後期から明治にかけて発展しました。当初は加賀藩の武士や裕福な商人の間で珍重されていましたが、明治以降は一般にも広まりました。特に金沢では、北前船の交易によって下関のふぐ調理技術が伝わり、地元の食文化と融合して独自の発展を遂げました。

能登地方では、「ふぐの糠漬け」という保存食も伝統的に作られてきました。これは、冬に獲れた新鮮なふぐを糠に漬け込み、発酵させる独特の保存方法で、現代でも郷土料理として親しまれています。

石川県ふぐの現代的価値

近年、石川県では「能登ふぐ」をブランド化する取り組みが活発化しています。2010年には「石川県ふぐ調理師会」が設立され、地元ふぐの普及と調理技術の向上に努めています。同会の会員数は2022年時点で約300名に達し、石川県独自のふぐ調理技術の継承と発展に貢献しています。

また、石川県では2015年から「能登ふぐ認証制度」を開始し、一定の条件を満たした高品質なふぐに認証マークを付与する取り組みも行っています。これにより、消費者は安心して本物の能登ふぐを選ぶことができるようになりました。

石川県のふぐ調理技術は、伝統と革新が絶妙に調和した独自の進化を続けており、日本のふぐ文化の重要な一翼を担っています。

石川県独自のふぐ調理技術 – 伝統と革新が生み出す絶品料理

石川県のふぐ調理は、日本海の豊かな恵みと加賀料理の伝統が融合した独自の発展を遂げてきました。北陸の厳しい冬を彩る高級食材として、地元の料理人たちは独自の技術を磨き上げ、他地域とは一線を画す石川県ならではのふぐ料理を生み出しています。

「あらい切り」の技術 – 石川県独自の薄造り

石川県のふぐ調理技術で特筆すべきは「あらい切り」と呼ばれる薄造りの技法です。一般的なてっさより薄く繊細に引く刃技は、加賀百万石の文化が育んだ繊細な味覚に応える職人技と言えます。厚さわずか0.5mm程度に均一に引くこの技術は、ふぐ本来の甘みと食感を最大限に引き出します。県内の調査によれば、この技術を継承する料理人は年々減少傾向にあり、現在では約120名の職人のみが正統な「あらい切り」を習得しているとされています。

地元食材との融合技術

石川県のふぐ調理技術のもう一つの特徴は、能登の塩や加賀野菜との絶妙な組み合わせにあります。特に冬の味覚の王様「加能ガニ」との相性は抜群で、ふぐと蟹を同一の鍋で調理する「加賀てっちり」は、石川県独自の冬の贅沢として知られています。地元の料理人たちは、ふぐの身と加能ガニの甘みが互いを引き立てる絶妙なバランスを追求し、その調理法は県外の高級料亭からも注目を集めています。

革新的な調理技術の開発

伝統を守りながらも、石川県の料理人たちは新たな調理技術の開発にも積極的です。近年注目されているのが「低温熟成」を取り入れたふぐ料理です。通常のふぐより2〜3日長く4℃前後で熟成させることで、うま味成分が1.5倍に増加するという研究結果も報告されています。金沢市内の老舗料亭「つば甚」では、この技術を活用した「熟成とらふぐの炙り焼き」が人気メニューとなり、2022年の冬シーズンには予約の取れない状態が続きました。

石川県のふぐ調理技術は、加賀料理の伝統と現代の食文化が見事に融合した芸術とも言えるでしょう。地元の食材と組み合わせた独創的な料理法は、ふぐ料理の新たな可能性を示しています。

能登の海が育む絶品ふぐ – 石川県産ふぐの味わいと栄養価

能登半島を囲む日本海の豊かな海流が育む石川県のふぐは、その肉質の良さと深い旨味で全国の食通を魅了しています。特に冬の厳しい寒さと栄養豊富な海が育んだ「能登ふぐ」は、他の産地とは一線を画す独特の風味を持っています。

能登ふぐの特徴と美味しさの秘密

石川県産のふぐ、特に能登地方で獲れるトラフグは、身が引き締まりながらも柔らかく、透明感のある白身が特徴です。この地域の海水温度が低く、潮流が複雑に入り組んだ環境で育つため、身に適度な脂がのり、コラーゲンを豊富に含んだ食感に仕上がります。地元の料理人たちは「能登の冬の厳しさがふぐの味を育てる」と口を揃えます。

実際、石川県水産総合センターの調査によると、能登半島周辺で獲れるトラフグは、アミノ酸含有量が他地域と比較して約15%高く、特にうま味成分であるグルタミン酸が豊富であることが明らかになっています。

栄養価の高さと健康効果

ふぐは低カロリー高タンパクな食材として知られていますが、石川県産ふぐには特筆すべき栄養素が含まれています:

– 良質なタンパク質: 100gあたり約20gと高タンパク

– ビタミンB群: 特にB12が豊富で、疲労回復に効果的

– コラーゲン: 皮や縁側に多く含まれ、美肌効果が期待できる

– DHA・EPA: 脳機能向上や血液サラサラ効果がある不飽和脂肪酸

特に能登の寒い海で育ったふぐは、体温を維持するために体内に蓄える良質な脂が多く、これが旨味と栄養価の両方に貢献しています。

石川県のふぐ調理技術と味わいの関係

石川県の調理人たちは、この地域特有のふぐの特性を最大限に引き出すための独自の調理技術を発展させてきました。例えば、能登地方では身の締まった冬のふぐを「昆布締め」にする技法が伝統的に用いられ、ふぐの旨味と昆布のうま味が絶妙に融合します。

また、金沢の料亭では、能登の塩と地元の酒粕を使った「ふぐの粕漬け」という保存技術が発達し、熟成によって更に深い味わいを引き出す調理法が継承されています。これらの技術は、ただ新鮮なふぐを提供するだけでなく、その土地の風土と融合した独自の食文化を形成しているのです。

石川県の名店に学ぶふぐ調理の極意と技術

石川県の名店に学ぶふぐ調理の極意と技術は、北陸ならではの伝統と革新が融合した独自の世界を形成しています。能登半島の豊かな海の恵みを活かし、地元の食文化と融合させた石川県のふぐ調理技術は、他の地域とは一線を画す特徴を持っています。

石川県ふぐ調理の三つの特徴

石川県のふぐ調理は、主に以下の三つの特徴で知られています。

1. 昆布だしの活用:石川県、特に金沢のふぐ料理では、関西風の昆布だしを基本としながらも、能登の天然塩と組み合わせることで、より深みのある味わいを実現しています。金沢の老舗「ふぐ割烹 あい田」では、昆布だしの引き方一つにも季節による調整があり、冬場は長時間かけてじっくりと旨味を抽出する技法が用いられています。

2. 能登の塩との相性:石川県のふぐ調理では、能登の海水から作られる天然塩がふぐの持つ微妙な甘みを引き立てます。特にてっさ(ふぐ刺し)では、薄造りにした後に一瞬だけ能登塩水に通す「塩締め」の技術が、県内の高級料亭で受け継がれています。この技術により、ふぐの食感が引き締まり、旨味が凝縮されます。

3. 加賀野菜との調和:石川県独自の「加賀野菜」とふぐを組み合わせた創作料理も特徴的です。金沢市内の「ふぐ専門 福助」では、加賀れんこんとふぐの白子を合わせた蒸し物や、金時草を使ったふぐ鍋など、地元食材との融合による新たなふぐ料理の可能性を追求しています。

名店に伝わる秘伝の技術

石川県内の名店では、代々受け継がれる独自の技術が今も大切に守られています。輪島市の「ふぐ料理 福寿」では、皮を引く際に通常の3倍の時間をかけて丁寧に薄皮を取り除くことで、皮の食感を極限まで柔らかくする技術が継承されています。この技術により、てっさの盛り付けにおいて皮の透明感が増し、見た目の美しさも格段に向上します。

また、金沢市の「ふぐ亭」では、白子の下処理に独自の温度管理を行い、外はカリッと中はとろりとした食感を実現する焼き白子の技術が評価されています。こうした細部へのこだわりが、石川県のふぐ調理技術の真髄といえるでしょう。

石川県のふぐ調理技術は、伝統を大切にしながらも、地域の食材や文化と融合させることで進化を続けています。その技術は単なる調理法にとどまらず、北陸の食文化を象徴する芸術としての側面も持ち合わせているのです。

ピックアップ記事

コメント