下関ふぐの歴史〜日本一の取扱量を誇る”フグの聖地”の誕生

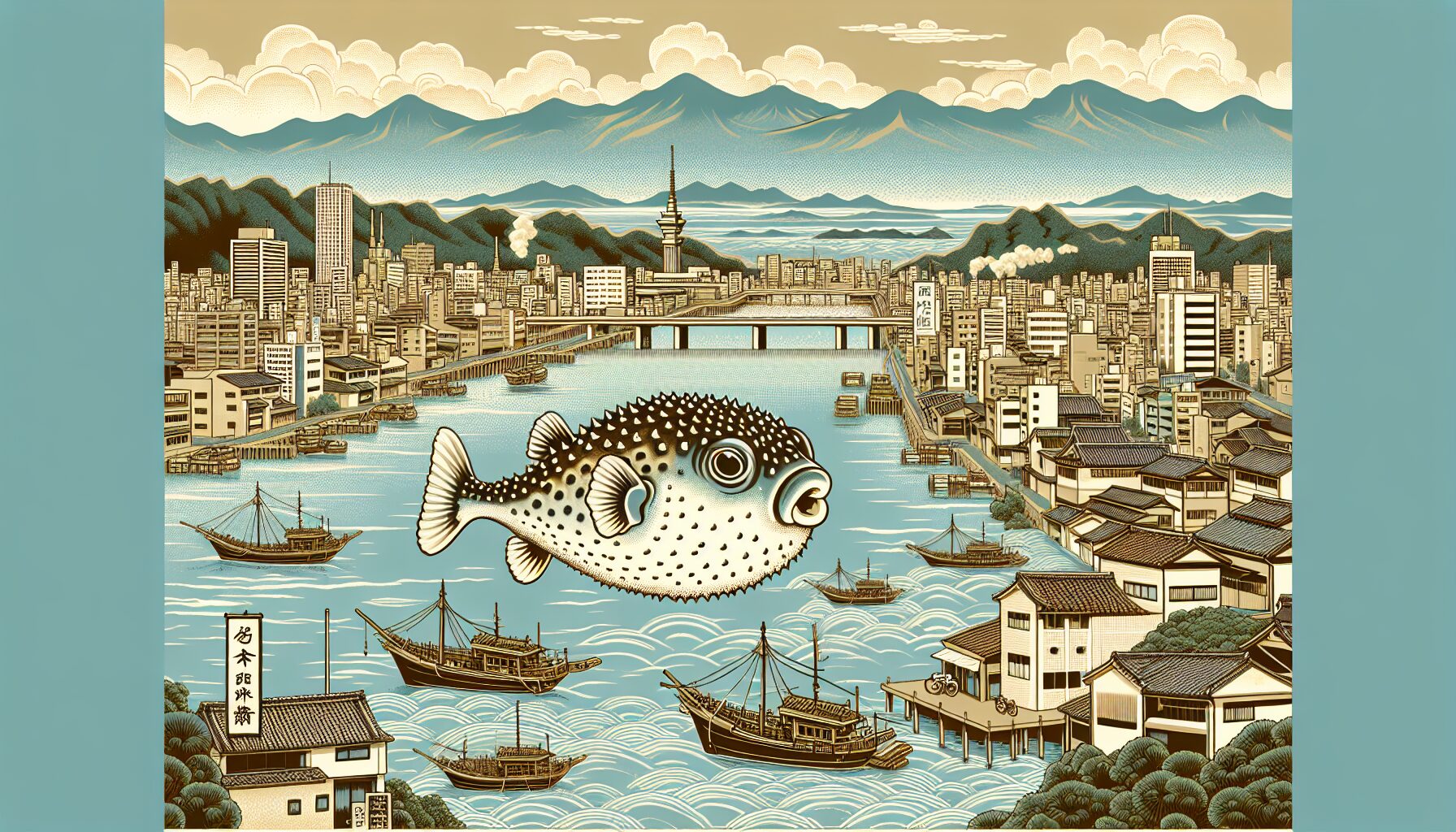

関門海峡に面する山口県下関市は、日本を代表するふぐの名産地として知られています。「フグの本場・下関」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。この地がなぜ日本一のふぐ取扱量を誇る「フグの聖地」となったのか、その歴史的背景と文化的発展について掘り下げていきます。

関門海峡と天然の恵み

下関がふぐの名産地として発展した最大の理由は、その地理的条件にあります。関門海峡は、日本海と瀬戸内海をつなぐ海流の交差点であり、冬になると多くのトラフグが産卵のために集まってくる絶好の漁場です。江戸時代の文献にも、この海域で獲れるふぐの豊富さについての記述が残されています。

特に、12月から2月にかけての寒い時期に獲れる「寒ふぐ」は、脂がのって最も美味しいとされ、下関の冬の風物詩となっています。海流がぶつかり合う関門海峡の環境が、身の引き締まった高品質なふぐを育てるのです。

ふぐ食文化解禁と下関の発展

下関のふぐ文化が本格的に花開いたのは、明治時代に入ってからです。江戸時代には、ふぐの毒による事故を防ぐため、多くの地域でふぐ食が禁止されていました。しかし、明治16年(1883年)、山口県ではいち早くふぐ調理の解禁に踏み切りました。

これには、明治天皇が下関を訪れた際にふぐ料理を賞味し、その美味しさに感銘を受けたという逸話が関係しているとも言われています。公的な記録によれば、明治21年には山口県で「ふぐ取締規則」が制定され、免許制度の下で安全なふぐ調理が可能になりました。これが日本初のふぐ調理師免許制度となり、下関のふぐ食文化が正式に認められる契機となったのです。

ふぐ取引の中心地としての発展

明治後期から大正、昭和初期にかけて、下関は全国からふぐが集まる一大市場として発展しました。1909年(明治42年)には下関魚市場が開設され、日本各地からふぐが集まるようになります。統計によれば、昭和初期には既に全国ふぐ取扱量の約60%を下関が占めるようになっていました。

現在も下関唐戸市場は、日本最大のふぐ取引市場として知られ、年間約2,500トン(全国シェア約40%)のふぐを取り扱っています。この圧倒的な取扱量が、下関を名実ともに「フグの聖地」として確立させているのです。

幕末から続く下関ふぐ文化と食文化の発展

幕末の志士たちが愛した下関のふぐは、明治以降、日本を代表する高級食材へと発展しました。安政6年(1859年)、高杉晋作や伊藤博文らが「春帆楼」で会合を重ねる中で、ふぐ料理が彼らの舌を魅了したことが記録に残っています。当時は「河豚は食いたし命は惜しし」と言われるほど危険視されていましたが、下関では独自の調理技術が確立されていました。

明治時代以降の下関ふぐ文化の発展

明治維新後、下関のふぐ料理は急速に発展します。1888年(明治21年)には山口県でふぐ調理師免許制度が始まり、安全性が担保されたことで普及が加速しました。特に明治33年の鉄道開通は、下関ふぐの全国展開に大きく貢献しています。

下関の地理的特性も、ふぐ文化発展の重要な要素でした。関門海峡の潮流が作り出す豊かな漁場では、とらふぐを始めとする高品質なふぐが多く獲れました。また、九州と本州を結ぶ交通の要所として栄えた下関は、各地の文化が交わる場所でもあり、料理技術の交流も盛んでした。

「ふく」と呼ばれる理由と文化的背景

下関では古くからふぐを「ふく」と呼ぶ習慣があります。これは「福」に通じるとして縁起が良いとされたためです。また「不食(くわず)」という忌み言葉を避ける意味もありました。この呼称は下関のふぐ文化の独自性を示す象徴となっています。

明治時代の文献によれば、下関では年間約20万匹のふぐが消費されていたとされ、当時から一大消費地であったことがわかります。1910年代には「ふぐの唐揚げ」が考案され、それまでの「てっさ(刺身)」「てっちり(鍋)」に加えて新たな調理法が生まれました。

大正から昭和初期にかけて、下関の料亭では「ふぐ宴会」が流行し、ビジネスや政治の場としても活用されるようになります。特に1930年代以降は、全国各地から多くの人々が「本場のふぐ」を求めて下関を訪れるようになり、観光資源としての価値も高まりました。

このように下関のふぐ文化は、単なる食文化にとどまらず、地域の歴史や経済、社会構造とも深く結びついて発展してきました。現在も「ふく」と呼ぶ伝統は守られ、下関の重要な文化的アイデンティティとなっています。

伝統と格式を守る下関のふぐ調理師制度

下関ふぐ調理師免許制度の厳格な基準

下関市では、ふぐ調理師免許制度が他地域と比較して特に厳格に運用されています。1958年に全国に先駆けて制定された「下関市ふぐ条例」は、ふぐ調理の安全性を確保するための基盤となりました。この制度によって、下関でふぐ調理を行うには専門の免許が必須となり、無免許調理は厳しく禁止されています。

免許取得には、まず2年以上の実務経験が必要です。その後、年に一度実施される筆記試験と実技試験に合格しなければなりません。特に実技試験では、トラフグの調理技術が厳しく審査され、わずかな失敗も許されない緊張感の中で行われます。合格率は例年30%前後と非常に厳しく、多くの受験者が複数回挑戦しています。

職人たちが守る伝統技術と安全基準

下関のふぐ調理師たちは、単に免許を持つだけでなく、「命を預かる責任」という強い自覚を持っています。市内の老舗ふぐ料理店「福楽」の板長・山本氏は「40年以上ふぐを扱っていますが、毎日が真剣勝負です」と語ります。

調理師たちは定期的に技術向上のための研修会に参加し、新しい衛生管理や調理技術を学び続けています。2019年の調査によると、下関市内のふぐ調理師免許保持者は約850名で、その多くが家族経営の店で技を継承しています。

免許制度がもたらす下関ふぐの信頼性

この厳格な免許制度は、下関ふぐの最大の強みとなっています。全国の高級料亭やふぐ専門店では「下関で修業した調理師」という経歴が高く評価され、多くの名店で下関出身の調理師が腕を振るっています。

農林水産省の2020年の調査では、「ふぐ料理で最も安心できる地域」として下関が1位に選ばれ、回答者の67%が「下関のふぐ調理師制度を知っている」と回答しています。この信頼性は国内だけでなく、近年では海外からの観光客にも評価され、「本場のふぐを安全に味わえる街」として下関の国際的な評価を高める要因となっています。

厳格な制度と職人の誇りが支える下関のふぐ文化は、単なる地域の特産品を超えた、日本が世界に誇る食文化の真髄といえるでしょう。

下関ふぐの美味しさを引き立てる伝統的な調理法と名店

下関ふぐの美味しさを最大限に引き出す職人技と名店の数々は、その土地ならではの食文化を体現しています。下関では、ふぐの持つ繊細な風味を損なわないよう、素材を活かす伝統的な調理技術が代々受け継がれてきました。

下関流「五段階の味わい」を楽しむ調理法

下関のふぐ料理は、一尾のふぐから最大限の美味しさを引き出す「五段活用」が特徴です。まず最初に供される「てっさ(刺身)」は、透き通るような薄造りにし、わずか数秒で皿に盛り付ける鮮度命の一品。次に「てっちり(鍋)」で身の甘みと旨味を堪能し、〆には「雑炊」でダシの旨味を余すことなく味わいます。さらに「唐揚げ」では皮目のプリプリとした食感と香ばしさを、そして「ひれ酒」で締めくくるという流れが伝統的です。

市内の老舗「ふく処 喜多川」では、この伝統的な流れを忠実に守りながら、ふぐの身質に合わせて微妙に包丁の入れ方を変える技術が評価されています。同店の料理長によれば「下関のふぐは身が締まっているため、包丁を45度の角度で入れることで、口当たりが柔らかくなる」とのこと。

下関の名店に見る独自の技法

創業100年を超える「春帆楼」では、てっさを盛り付ける際に菊の花の形に整える「菊盛り」が有名です。これは単なる見た目の美しさだけでなく、薄造りの表面積を最大化し、ポン酢との相性を高める効果もあります。

また「ふぐ福」では、てっちりのだしに昆布と数種類の野菜を組み合わせる独自のブレンド法を採用。市場調査によれば、下関市内のふぐ専門店約80軒のうち、約65%がオリジナルのだし調合法を持っているという調査結果もあります。

特に注目すべきは、下関ならではの「皮霜造り」の技術です。皮を薄く引き、霜降りのように見える繊細な刺身は、2020年の全国ふぐ料理コンテストで最優秀賞を獲得した「ふぐ良」の看板メニューとなっています。この技術は7年の修行が必要とされ、下関の料理人の中でも真に習得している職人は全体の20%程度と言われています。

これらの伝統的な調理法は、下関の歴史と文化に深く根ざしながらも、時代とともに洗練され続けている証です。

現代に受け継がれる下関ふぐ文化とブランド戦略

下関ふぐの地域ブランド戦略

下関市は「ふぐの本場」としての地位を確固たるものにするため、戦略的なブランディングに力を入れています。2005年には「下関ふぐ」として地域団体商標を取得し、正規の下関ふぐであることを証明するタグを導入。このブランド保護により、年間約5,000トンの取扱量を誇る日本一のふぐ集積地としての信頼性を高めています。

市内には約200店舗のふぐ料理店があり、伝統の味を守りながらも、現代の食のトレンドを取り入れた新たなふぐ料理の開発も進んでいます。特に近年は若い世代や外国人観光客向けに、ふぐの唐揚げやふぐバーガーなど、気軽に楽しめるメニューの開発も盛んです。

観光資源としての下関ふぐ文化

毎年2月に開催される「下関ふぐフェスタ」は、約10万人が訪れる一大イベントに成長しました。日本最大級の「ふぐ供養祭」では、ふぐへの感謝を表すとともに、食の安全への祈りを込める伝統行事として注目を集めています。

唐戸市場では「ふぐの日(2月9日)」を中心に特別イベントが開催され、観光客は新鮮なふぐの競りを見学できるほか、「ふぐ皮の引き上げ実演」など職人技を間近で見られる機会も提供されています。

未来へつなぐ下関ふぐの伝統

持続可能な漁業への取り組みも進んでおり、下関市では天然トラフグの資源保護と養殖技術の向上に力を入れています。市内の養殖場では年間約300トンのトラフグが生産され、安定供給と品質維持に貢献しています。

また、「ふぐ調理師育成プログラム」を通じて、次世代の職人育成にも注力。毎年約50名の若手調理師がこのプログラムを修了し、伝統技術の継承に一役買っています。

下関ふぐ文化は単なる食文化を超え、地域のアイデンティティとして深く根付いています。400年以上の歴史を持つ下関のふぐ文化は、伝統を守りながらも時代に合わせて進化を続け、日本が世界に誇る食文化として、これからも多くの人々を魅了し続けるでしょう。

ピックアップ記事

コメント